冬の厳しさを逆手に取った保存食づくり

寒さの厳しい東北の冬。二戸も雪景色に変わる。

雪の積もる山道を少し登って辿り着いた一軒家は、工藤潤子さんの家。母屋とは別に台所と囲炉裏付きの建物があり、なかに入ると漬物や切り干し大根など、冬の寒さを利用した保存食の支度がされていた。この土地ならではのマタタビ科の果実「さるなし」や、赤く小さな実「ガマズミ」のリキュールも漬けられている。

「どっちもそのまま食べると酸味が強いけれど、お酒にして、寒い夜に飲むと身体がぽかぽかと温まるの」

大根の皮を剥きながら、潤子さんは教えてくれる。岩手県では、永年培われてきた郷土料理等の優れた技術を有する人を「食の匠」として認定している。潤子さんもそのひとり。二戸の家庭の味を守り、研究し、次の世代へと伝え続けている。

手際よく支度を進めるのは、寒干し大根。大根を洗って皮を薄く剥いで、茹でたものを縄でぶら下げる。大根の表面が乾いて白くなったら、雨の当たらない軒下などに干す。すると、「夜は凍り、昼にとける」が繰り返されて、約3週間ほどで干上がるそう。

「凍ったり溶けたりして乾燥させる。だから『凍み大根』って言うのよ」

まるで天然のフリーズドライ製法。煮しめの材料にしたり、味噌汁にしたりして、ほとんど一年じゅう利用できる。厳冬を逆手にとる方法はまだまだある。大根を「なた」で切って漬ける「がっくら漬け」。分厚い刃物で「がっくら」と割るように切ることで、包丁で切るよりも大根の表面がざらざらして漬かりやすくなるのだそう。濃口の醤油、刻んだ唐辛子と一緒に漬物桶に入れ、3日ほどすれば食べられる。寒さのなか、低温でじっくり時間をかけて発酵が進めば漬物はずっと美味しく、保存が効く。潤子さんは、味付けを変えて、いくつもの漬物を仕込んでいた。

「とにかく作るのが楽しくて。つい作りすぎちゃうのよ」。出来上がった漬物は息子さん夫婦やお友達に持たせるのだと、嬉しそうだ。

てんぽ焼きから学ぶ雑穀文化

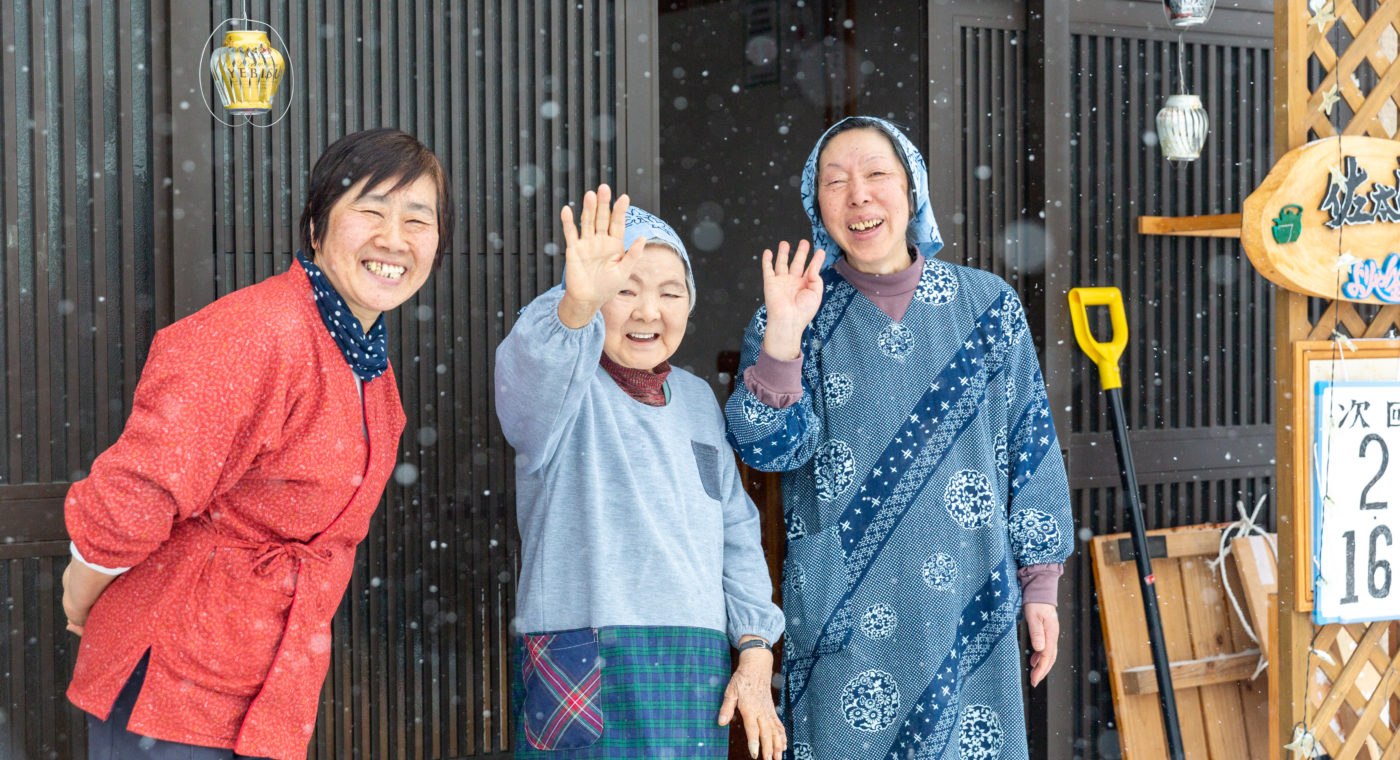

地元の女性たちが集う、金田一地区の「佐太郎茶屋」では、地域活動グループ「よりゃんせ金田一」のみなさんが、郷土おやつ「てんぽ焼き」の作り方を教えてくれる。よりゃんせ金田一は、この土地の民話や年中行事、しきたりなどを保存・研究し、今を生きる人たちにも分かるような形で継承することを目的にした地元の女性たちを中心としたグループだ。

「てんぽ」の名前の由来は、「足らない」「半端」という意味だそう。背景にあるのは、天保時代の銅銭(天保銭)。この天保銭、100文の貨幣価値であるところ、実際には80文としてしか通用しない、“少し足りていない”通貨だったことから、実際よりも足りていないものを、人々が「てんぽ」と呼ぶようになったのだとか。

小麦を熱湯と混ぜ生地づくりを始めたのは、斎藤テルさん。冷めると生地が固くなってしまうので、手を真っ赤にさせながら、熱いうちに満身の力で捏ねる。丸めて、胡麻や胡桃、アワなどの雑穀をのせ、最後に鋳物の型に挟んで焼く。

「昔はこの道具が各家庭にあって、お母さんやおばあちゃんがおやつに、てんぽを焼いてくれました」

熱々のうちにと手渡されたてんぽを頬張ると、もちもちとした柔らかい食感が癖になって、もうひとつ、と手がのびる。

二戸には小麦を使った料理やおやつが今なお食されている。かつて夏の稲作が冷害を受けやすい土地であった二戸にとって、寒さに強い小麦の育成が適していたことで、小麦の栽培と食が根付き、この土地ならではの文化が形作られていったというわけだ。

捏ねて、焼いたり、蒸したり。何をつくるのかはつくり手のアイデア次第であり、土地で採れた食材を上手に使いこなして食卓を豊かにしてきた。同じもちを焼くにしても、串に刺して味噌を塗った「くしもち」、柏の葉で包んだ「きゃばもち」、囲炉裏の灰に埋める「ほど焼き」など種類は豊富。

二戸の産直や売店には、地元のお母さんたちが作ったてんぽをはじめとするおやつや保存食が、各々の姿で並ぶ。それぞれの味を食べ比べてみるのも楽しい。